社会福祉法人でんでん虫の会

誰もが納得できる制度づくりで更なる活躍へ

新たな等級制度、賃金制度、評価制度を導入、法人全体へ横展開

企業情報

| 住所 | 兵庫県加東市 |

|---|---|

| 従業員数 |

|

| 事業概要 | 障害福祉サービス事業の経営、特定相談支援事業の経営、障害児相談支援事業の経営 |

取組のきっかけ

パートタイム労働者の更なる活用に向け、業務内容の整理・体系化、制度設計へ

法人全体のキャリアパス体系や人事考課体制の見直しを行った過程で、非常勤職員の職務内容や責任の度合いが、事業所によってばらついているという問題点が顕在化した。そうした状況を改善し、経験豊富な非常勤職員にはより活躍してほしいと考え、非常勤職員の業務内容の整理・体系化を進めるため、働き方改革推進支援センターを活用し、職務分析・職務評価を実施することとした。

これまでの取組(令和2年度)

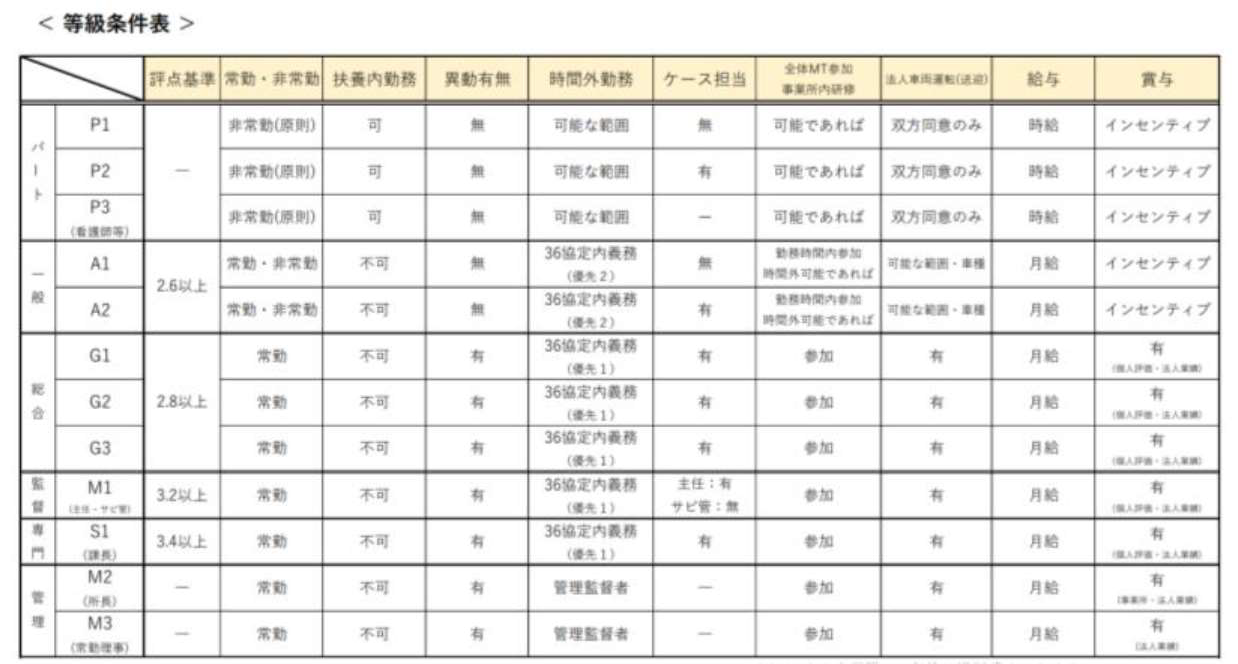

取組1. 等級制度の作成

職務の棚卸し、非常勤職員の位置づけの整理をし、正社員の等級制度を参考に、非常勤職員の等級制度を作成。

等級定義を定めるとともに、各等級に求められるコンピテンシー(職務や役割における行動特性)の作成を行った。

取組2. 賃金制度の作成

非常勤職員の等級ごとに時給水準を設定。

今まで正社員と同じぐらい貢献をしてきた非常勤職員に対して賃金で評価。

取組3. 評価制度の作成

等級の中でやるべき職務を定め、それができているか否かで判断。

さらに等級にコンピテンシーを紐づけ、行動指針に則した職務の遂行ぶりなどでも評価することとした。

効果

- ・職務の棚卸しにより、正社員と非常勤職員とで職務の分担を図り、業務全体を効率化できた

- ・従業員から「ステップアップの道筋が分かりやすい」と好評。納得度も高い制度ができあがった。

| 正社員、短時間正職 (役職以外) |

非常勤職員 | |||

|---|---|---|---|---|

| 等級名 | 等級定義 | 等級名 | 等級定義 | |

| 一般社員 (上級) G3 |

<周囲を指導できるレベル>

|

|||

| 一般社員 (中級) G2 |

<ひとりで仕事をこなせるレベル>

|

パート (アソシエイト職) A2 |

<ひとりで仕事をこなせるレベル>

|

|

|

一般社員 (初級)G1 |

上司の指示により、決められた手順に従って日常の定型的な繰返し業務を遂行することができている。 | ||

| パート (サポーター職) A1 |

<正社員の社員ランクには到達していない>

|

|||

| 評価項目 | コンピテンシー | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 一般社員 (中級) G2 |

支援の基礎技術習得(障害特性/介助/コミュニケーション等) | ⑥創造的態度 | ㉑情報収集 | ㉞成長意欲 | ㊸継続力 |

| 業務記録書き方の習得(連絡帳/日報/計画・報告書等) | ㉑情報収集 | ㉚伝達力 | ㊳ルール厳守 | ㊴マナー意識 | |

| 事務業務基礎能力の習得(PCスキル/メール/エクセル・ワード) | ⑥創造的態度 | ㉞成長意欲 | ㊸継続力 | ||

| 非常勤職員 | |||

|---|---|---|---|

| 等級 | 基本給 | ||

| 上限 | 中央値 | 下限 | |

| A2 | 1,050 | 1,000 | 950 |

| A1 | 950 | 920 | 900 |

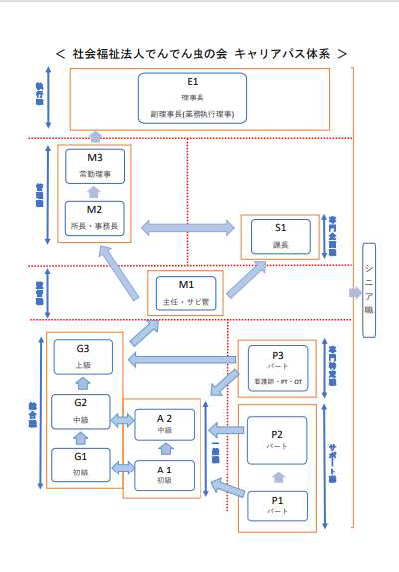

更に実施した取組(令和4年度)

取組のポイント

- 取組1

- 新しい制度の導入にあたり、スムーズな移行の実施

- 取組2

- 等級制度、賃金制度、評価制度を法人全体に横展開

- 効果

-

- ・法人全体で制度が統一されたことで、待遇や評価について公平性が担保されただけでなく、人材育成や人事異動もスムーズに行えるようになった。

- ・業務効率が上がって、売上も上がっている。

取組1. 新しい制度の導入にあたり、スムーズな移行の実施

等級

賃金

評価

新たに作成した等級制度・賃金制度・評価制度を、それぞれいざ導入しようとすると、実情と合わない部分や、見直しの必要性が生じるなど、様々な問題に直面した。そのため、新制度へのスムーズな移行に向け、制度の運用を工夫したり、制度の修正を行うなど、以下の取組を実施した。

①新しい等級制度への移行

従来、勤続年数が長くなるにつれ、基本給も高くなるような制度を運用をしていたため、新たに作成した等級制度・賃金制度に移行しようとすると、移行先の等級の賃金幅に収まらない基本給の従業員が少なからずいることがわかった。また、長年勤めている従業員に新しい等級制度を当てはめてみると、下位の等級に位置づけている職務が一部できていないこともわかった。

そこで、新制度へ移行するまでに一定の猶予期間を設けることとした。また、全職員に対し勤務希望アンケートを実施し、これからのキャリアや希望を聞き取る面談等を行った。その中で、現状では移行先の等級に定義づけられている能力を有しておらず、改善を図らなければならない従業員には、新制度の内容やその旨を丁寧に伝え、理解を得ながら、基本給が等級に合うようフォローアップを行った。最終的には、等級定義や、等級に合致しない基本給について見直しをかけ、新しい等級制度へ移行した。

②賃金制度の修正

10月の最低賃金の変更に伴って、非常勤職員の時給を毎年見直しており、それに伴い賃金制度の賃金の見直しも行っている。また、資格や専門的なスキルを保有した場合、正社員の支給額を参考に加算を行うこととした。

③評価制度を賃金に反映

新しい評価制度は、各評価者に評価の仕方などをレクチャーしていくところから始めた。実際に評価をした後、従業員との面談も大切にし、モチベーションの向上にも結び付けることを心がけた。

新しい評価制度における人事評価は、賃金と厳密に連動させ、反映させるよう運用した。運用の結果、賃金が上がるかたちで反映される従業員が9割以上となった。

正社員だけでなく非常勤職員についても、スキルアップのためのオンライン研修を含めた教育訓練(社内・社外研修)の機会を設けており、積極的にスキルアップを進めれば、それにより賃金も上がる道筋ができている。

VOICE 従業員の声

等級ごとに求められている役割が明確になったので、業務の責任を以前より意識するようになりました。また、今後自分が何を強化していくべきなのか、何を身に付けていくべきなのかが分かりやすくなって良かったです。

評価結果と賃金が連動されるようになったので、頑張りを評価してもらえていると実感できるようになりました。定期的な評価面談を設けてもらえたことで、普段ゆっくりと話せない内容や、今後の自分のキャリアについて話せるようになり、モチベーションとなっています。

取組2. 等級制度、賃金制度、評価制度を法人全体に横展開

導入した制度を、他の事業所にも展開していこうと考えていた。

しかし、法人には様々な事業所があり、多種多様な職務が存在するため、制度をそのまま他の事業所へ展開するのは困難であったが、制度設計をする上で工夫し、導入を進めた。

また、法人全体に展開するにあたり、混乱も予期されたことから、円滑な導入を行うため、組織内へ制度の周知に努めた。

①制度設計で工夫した点

当初作成した制度は、就労継続支援B型事業所の支援員を対象に職務分析・職務評価を実施し作成したものだったが、法人には共同生活援助施設の職員や本部の事務員もおり、その職務内容も多岐にわたっていた。そのため、それぞれの職務を評価し、等級を定義することについて、煩雑であり実現できるかという懸念があった。

しかし、あまりに具体的に職務を切り出し、定義していくと、今後制度を運用していく際に、弾力性が無くなるのではないかという考えもあり、職務の定義にあたっては、その職務の範囲や責任で定義していこうと考えた。

そこで、それぞれの事業所ごとに、大きい括りとして「定型業務」を定義していくこととした。

事業所ごとに、従業員全員にアンケート形式で職務を書き出してもらい、それを本部で精査し、それぞれの事業所における「定型業務」を定義した。

実際に職務を書き出してみると、各事業所の人員配置や職務の構造が比較的似ていたため、当初作成した就労継続支援B型事業所の等級制度を参考に、事業所ごとに制度の作成を実施した。そのため、事業所間の制度の結合も比較的順調に進んだ。

しかし、本部の職務や定型業務に入らなかった一部の職務は別途検討が必要であった。それらの職務については、大きい括りではなく小さなカテゴリーに細分化し、各事業所の管理者が中心となって職務ごとに丁寧に検討し、職務の評価・定義をしていくことで、横展開は完了した。

②組織内への周知

新しい制度を導入する際に一番重要なのは、組織全員が共通認識を持つことだと考えた。そのためには、まず管理者が理解することが最優先だと考え、管理者全員が参加する経営会議で、本部から管理者に対して制度内容について丁寧に説明を行った。

次は、制度を理解した管理者と一緒に、本部が各事務所のミーティングや会議に参加し、従業員にしっかり説明を行った。理解が追いつかなかった場合は、直接本部に問い合わせてもらい、説明を繰り返し、不明点が無くなるように努めたことで、組織内に制度内容を浸透させた。説明は、文字ばかりにならないように、理解しやすい図や表を多く用いた資料を作成して進めた。

新規採用者に対しても、法人の価値観を示せるように、求人や研修の際に、賃金制度・等級制度や人事考課の説明を必ず入れるなど工夫している。

また、新しい評価制度を実施するにあたり、これまで「人事考課制度」としていたものを、「人財育成制度」という呼称に改め、評価をするのは人材育成のためという点を強調し、皆で成長するためのものであることを示した。

VOICE 事業主の声

法人全体で各種制度が統一されたことで、待遇や評価について公平性が担保されただけでなく、人材育成にもつなげられるようになりました。また、各等級の役割・責任を標準化できたことで、事業所間での人事異動がスムーズに行えるようになりました。

ただ、制度の導入にあたっては、従業員に対し、入社時の説明と制度導入による変化のギャップの説明を丁寧にする必要があり、対応に苦労しました。また、従業員は制度を複雑で分かりにくいと感じている様子だったので、できるだけ分かりやすく視覚的に伝達するように心掛けました。

導入後も、職員の負担が大きくなり過ぎていないか、職員がどのように感じているかを定期的に確認する必要があると痛感しています。(自己目標への取組など)

【説明時資料一部】

効果

- 法人全体で制度が統一されたことで、待遇や評価について公平性が担保されただけでなく、人材育成や人事異動が行えるようになった。

- 従業員数はあまり変化がないが、売上が上がっている。業務効率も上がっており、職務分析・職務評価の実施が一部寄与していると考えている。

- 制度導入後の人事考課に伴い、管理者と従業員が面談してフィードバックを行うなど、従業員同士の話す時間が増え、意思疎通がしやすい環境になった。

- 今まで明確な基準がなかったため感覚で話をしていたことが、基準をもって話せるようになり、採用や異動の際も判断のブレが無くなった。

- 企業の価値観を明確にして募集を行えるようになり、価値観に合う人を採用できている。

今後への想い

- 従業員の年齢層が上昇しており、若い管理者をどうやって育てていくか、どう世代交代していくかを検討している。職務分析・職務評価を行い、しっかりとした等級・賃金制度を作成したことにより、どういったことを教育していくかが明確化できたので、それに則って進めていきたい。

- 採用については、自社のホームページを閲覧した人に、分かりやすく、興味を持ってもらえるよう、職務の棚卸しを行った業務を掲載し、採用コストを抑えつつ若年層を中心に訴求していけるような流れを作りたい。