株式会社みそ半

雇用形態に関わらずすべての従業員が活躍できる仕組みづくりを目指して、正社員とパートタイム労働者との間の均等・均衡待遇の状況を確認し、その結果を基に等級制度・賃金制度を作成した事例

1. 企業概要

| 所在地 | 長崎県南島原市有家町原尾2905-1 |

|---|---|

| 従業員数 | 正社員:11名

パートタイム労働者:6名 |

| 主な事業内容 | 乾麺の小売・卸売 |

2. 取り組みのポイント

正社員同士・パートタイム労働者同士でも、職務の経験・スキルに大きな差があり、特にパートタイム労働者について、業務や社内での役割が不明確であった。そのため、従業員全体のモチベーションが上がらず、会社及び従業員の成長速度が思うように伸びないという問題が生じていた。

そこで、職務分析・職務評価の結果を基に等級制度や賃金制度の見直しを行い、従業員へ社内で期待される役割を明確に伝えていくことが大切であると考えた。

3. 人事制度改革の経過

人事制度改革を検討したきっかけは、下記のとおりである。

① 従業員の業務分担

パートタイム労働者について、業務や社内での役割が明確でない状況が続いていた。社内にどのような職務や役割があるかということを明確にするため、正社員及びパートタイム労働者の業務を把握する必要があった。

② 正社員の賃金制度見直しとパートタイム労働者の賃金制度設計

正社員の賃金は手当部分が厚く、基本給自体は低額に設定されていた。係長等の役職がつけば、それに応じた役職手当が支給される反面、役職につかない場合は、均衡をとるための手当が支給されていた。また、パートタイム労働者においても、等級制度が存在しなかった。これらのことが、従業員のモチベーションが上がらない大きな原因であると考え、基本給と各種手当の見直しや、新たな制度設計に取り組むことにした。

③ 職務分析・職務評価の実施

過去に同社のグループ会社が、外国人労働者の労務管理について支援を受けるため、働き方改革推進支援センター(以下、「センター」という。)を利用していた経緯があり、センターを再度活用して、上記①、②を解決したいと考え、相談した。そこで、職務分析・職務評価の要素別点数法の説明を受け、問題解決できると考え、コンサルティングを受けることにした。

職務分析・職務評価 → 等級制度設計 → 賃金制度設計の手順で、制度設計のコンサルティングを受けた。

4. 職務評価の実施ポイント

ア.実施した職務評価に関する基本情報

| 実施目的 | ・パートタイム労働者と正社員との均等・均衡待遇の確認

・パートタイム労働者の等級制度と賃金制度の検討 |

|---|---|

| 実施者 | ・職務の棚卸、職務評価実施者 取締役・業務部係長 |

| 実施対象 | ▶業務部 パートタイム労働者:4名

▶比較対象とした正社員:2名 |

| 職務評価実施手法 | ・要素別点数法 |

イ.実施内容

(1)均等・均衡待遇の確保状況の把握

① パートタイム労働者の活用方針「パートタイム労働者の一部を正社員なみに活用したい」

業務部は、正社員が2名のみの少数で、必然的にパートタイム労働者の業務比重が高くなっている。そのため、正社員の業務を行える、もしくはサポートができるようなパートタイム労働者の育成が急務となっている。このような状況を踏まえ、「一部を正社員並みに活用したい」という方針に設定した。

② 職務内容の棚卸

業務部に従事するパートタイム労働者4名を取り組みの対象とした。業務部をピックアップしたのは、正社員に近い職務を担っているパートタイム労働者がいること及び、比較対象となり得る正社員が在籍していることが理由である。

職務の棚卸の作業は、取締役を中心に、業務部係長と連携して実施した。評価制度がすでにあり、職務の内容を把握していたため、スムーズに実施することができた。職務内容の棚卸の結果、正社員、パートタイム労働者それぞれの業務について現状の職務内容の認識と相違はなかった。

第1階層:正社員(係長)、第2階層:パートタイム労働者(主任)、第3階層:正社員・パートタイム労働者(対応できるポジションが限定される職務レベル)の3階層に区分した。

なお、第2階層の主任は、以前は正社員であったが、諸事情によりパートタイム労働者となっている従業員であり、能力・意欲が高いため、主任に任命されている。

【職務構造表】

| 第1階層 | 第2階層 | 第3階層 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 区分・氏名 | 職務内容 | 区分・氏名 | 職務内容 | 区分・氏名 | 職務内容 |

|

正社員係長 |

◆主な業務内容

|

パート主任 | ◆主な業務内容

|

正社員 | ◆主な業務内容

|

◆権限・責任の程度

|

|||||

| パート | ◆主な業務内容

|

||||

◆権限・責任の程度

|

|||||

◆権限・責任の程度

|

◆権限・責任の程度

|

パート | ◆主な業務内容

|

||

◆権限・責任の程度

|

|||||

| パート | ◆主な業務内容

|

||||

◆権限・責任の程度

|

|||||

③ 均等・均衡待遇の状況確認

正社員・パートタイム労働者ともに基本給のみで時間賃率を計算した。

活用係数の設定にあたっては、人材活用の仕組みや運用の違いについて、正社員とパートタイム労働者を比較すると、「転勤等、働く場所の変更可能性」「職務や職種の変更等、従事する仕事の変更可能性」「時間外、休日労働、深夜勤務等の勤務時間の変更可能性」について以下のような違いがみられた。

「転勤等、働く場所の変更可能性」について、正社員、パートタイム労働者ともに転勤等、働く場所の変更の可能性はない。

「職務や職種の変更等、従事する仕事の変更可能性」について、正社員は他部門への配置転換があるが、パートタイム労働者は変更の可能性はない。

「時間外、休日労働、深夜勤務等の勤務時間の変更可能性」について、正社員は、繁忙期に時間外、休日労働、深夜勤務等が発生する可能性があるが、パートタイム労働者は、時間外、休日労働、深夜勤務等の勤務時間の変更の可能性はない。

以上の人材活用の仕組みまたは運用の違いを踏まえ、活用係数は「0.90」とした。

| 人材活用の仕組みまたは運用の違い | |||

|---|---|---|---|

| 正社員 | パートタイム労働者 | 相違のポイント | |

| 転勤等、働く場所の変更可能性 | × | × | ・正社員、パートタイム労働者ともに転勤等、働く場所の変更の可能性はない。 |

| 職務や職種の変更等、従事する仕事の変更可能性 | ○ | × | ・正社員は、職務や職種の変更が定期的にあるが、パートタイム労働者は、変更の可能性はない。 |

| 時間外、休日労働、深夜勤務等の勤務時間の変更可能性 | ○ | × | ・正社員は繁忙期に時間外、休日労働、深夜勤務等があるが、パートタイム労働者はない。 |

これらを踏まえ、正社員及びパートタイム労働者の均等・均衡状況を確認した。職務評価ツールを用いた結果、正社員とパートタイム労働者の傾向線を比較すると、傾きや切片に違いがあり、均等・均衡待遇は図られていないと判断した。

(2)パートタイム労働者の人事制度

① 等級(グレード)制度

正社員は、部門別・階層別の職務分掌を定めており、役割に応じた処遇を行っているが、パートタイム労働者にはなかった。そこで、センターでのコンサルティングの結果を基に、パートタイム労働者の等級制度を作成することとした。

| ランク | 定義 |

|---|---|

| P3 |

|

| P2 |

|

| P1 |

|

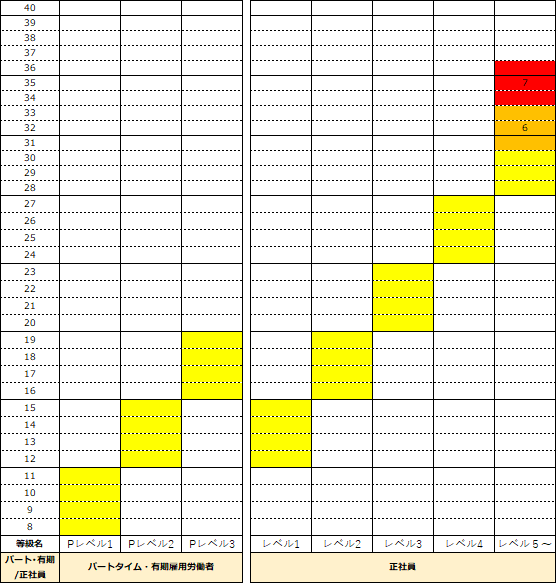

② 賃金制度

同社では、基本給が低額に設定されていることが問題となっていた。そこで、まずは正社員の賃金等級制度から改定を行った。正社員の賃金は役職手当等の比重が大きかった。その脱却のため、基本給中心の賃金制度にする方針をとった。その上で、パートタイム労働者についても、職務内容を中心とした等級制度を基に、等級に応じた時給を設定した。

【賃金制度(パートタイム労働者)】

| パートタイム労働者 | 正社員 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 新・ 等級名称 |

職務 ポイント |

新・等級定義 |

新・基本給

※時間賃率 |

対応する正社員 格付け制度 |

時間賃率(参考値) ※基本給÷所定内労働時間×活用係数 |

|||||

| 上限値 | 中央値 | 下限値 | 上限値 | 中央値 | 下限値 | |||||

| ①レベル7 (34–36) |

賃金は、企業情報につき、省略 | |||||||||

| ②レベル6 (31–33) |

||||||||||

| ③レベル5 (28–30) |

||||||||||

| ④レベル4 (24–27) |

||||||||||

| ⑤レベル3 (20–23) |

||||||||||

| ③P3 | 16–19 |

|

賃金は、企業情報につき、省略 | ⑥レベル2 (16–19) |

||||||

| ④P2 | 12–15 |

|

⑦レベル1 (12–15) |

|||||||

| ⑤P1 | 8–11 |

|

||||||||

5. 今回の取り組み、制度の導入後に期待する効果

●効果

職務構造表や等級表を作成したことによって、正社員及びパートタイム労働者の職務が明確になり、会社と従業員が職務に対して共通の認識を持てるようになった。その結果、従業員に対してロードマップを示して職務を指導することができるようになり、従業員のモチベーションアップにつながったと実感している。また、新規採用においては、職務と賃金の関係が明確になったため、今後のキャリアを思い描きやすくなったと考える。若年層で意欲のある人材の採用・定着に向け、大きな一歩となった。

●課題

職務分析・職務評価を実施する中で、職務の洗い出しを実施したことにより、職務が明確になったが、より具体的に職務の定義を設定する必要があると感じている。具体的な職務内容を定義しておくことで、誰もが迷いなく納得して働くことができる。また、人材育成にも活用できると考えている。どのような職務でどういう役割なのかロードマップを作成することで、従業員の能力を最大限生かしていきたい。今後の運用については、実態にあった持続可能で有効な制度として維持していくことが大切であるため、運用しながら継続的に見直しを図っていく必要があると考える。

●工夫

新たな等級制度を策定する際に、正社員とパートタイム労働者の職務ポイントと職位との関係について、現状の正社員の等級制度と乖離がないかを確認する必要があったため、業務部だけでなくその他の部署も含めて比較検討した。その結果、正社員の等級制度との整合性を確認することができた。また、業務の実態把握を正確に行うことができた。