オリックス株式会社

職制別人事管理制度について定期的な見直しを実施。長期のキャリア構築が可能な制度を実現

出典)オリックス株式会社提供資料より転載

| 会社設立年 | 1964年 |

|---|---|

| 本社所在地 | 東京都港区浜松町2丁目4番1号 世界貿易センタービル |

| 業種 | 金融業 |

| 正社員数 (連結・2018年3月31日現在) |

31,890名(男性20,443名、女性11,447名) |

| 非正規雇用労働者数 (連結・2018年3月31日現在) |

派遣・アルバイト21,507名 |

| 資本金 (連結・2018年3月31日現在) |

2兆6824億円 |

| 営業収益 (連結・2018年3月31日現在) |

2兆8627億円 |

| 取組概要 | <背景> ・企業設立時から新卒中途、男女、年齢に関わらず多様な人材の活用を実施。 ・職制に関わらず女性のライフイベントに伴う退職の減少、勤続年数の長期化 <内容> ・1986年から、総合職(全国型)及び総合職(地域限定型)並びに一般職の三分方式による雇用管理を実施。 ・2011年に総合職における全国型と地域限定型の間の相互転換に加えて、一般職から総合職への転換、総合職から一般職への転換を認める。 ・一般職についてキャリアパスの見直しを実施。管理職への昇格が可能になった。 <効果・結果> ・優秀な一般職の戦力化 ・ライフイベントを理由とした離職の防止 |

出典)オリックス株式会社提供資料より転載

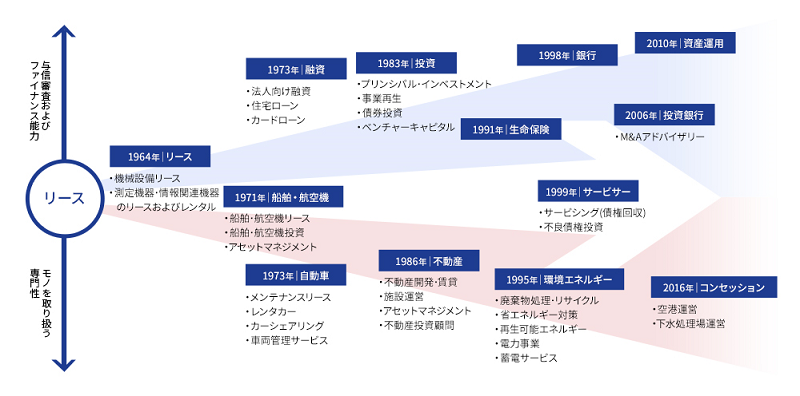

同社は1964年4月に3つの商社と5つの銀行の参画により設立された。日本に新しい金融手法である「リース」を最初に導入した会社である。1960年代後半から1970年代前半の経済成長期にリース事業は国内に広く浸透し、同社は企業基盤を確立した。1973年には東証一部上場を果たした。

1970年代後半に経済成長期が終了した事業環境の中でも、同社はリースの対象商品を拡大することで事業規模を拡大した。1980年代にリース事業の競合他社が増加すると、事業の多角化方針を採用し、リース以外の金融商品を取り扱うと共に、グループ企業間の連携を強める形で、会社の事業基盤の強固化を図った。バブル経済の崩壊やリーマン・ショック等の金融業界における危機的状況も乗り越え、2018年現在では、生命保険や銀行業などの金融周辺事業に加えて、不動産事業運営や環境ビジネス等、異なる事業領域でのビジネスを展開する総合企業として、「金融+サービス」を基本の考え方とした新しいビジネスの発明に日々取組んでいる。

出典)オリックス株式会社提供資料より転載

1.取組の背景

◆女性の活躍を推進するためのコース別雇用管理制度の実施

同社では、男女雇用機会均等法の施行(1986年)以前から女性を積極的に採用するなど、法律で定められた制度よりも進んだ人事制度を早くから充実させてきた。

1969年に初めて女性の営業担当者が誕生して以来、一貫して女性の活躍を推進している。

1979年には、新卒採用の女性を営業担当者として営業の現場に配属する方針を採用した他、1982年には現在の総合職全国型にあたる職種として新卒四大卒の男女の採用を開始。同年には総合職と一般職(総合職をサポートする事務職)の間の職種転換制度を導入した。1986年には現在のアソシエイト職(総合職)全国型、同地域限定型、スタッフ職(一般職)の3区分の原型となる体系に社内の職制を整理し、現在に至っている。

30年以上に渡って性別に関係なく活躍できる仕組み作りを実現してきた同社であるが、近年は従業員側のキャリア観の変化や、ライフイベントの多様化が進んだことによって、多様な働き方を望む社員が増加している。従業員の希望の実現と優秀な人材の活躍の実現を目指し、2011年より3区分の職種間の相互転換を可能とした。

2.取組の内容(職種間相互転換制度)

◆三種の雇用形態

同社では2018年現在、アソシエイト職(総合職)全国型/地域限定型、スタッフ職(一般職)が勤務している。

アソシエイト職は将来の経営幹部候補として採用しており、4~5年に一回のペースで部門を超えた異動を経験する。社内の全部門に配属される可能性があり、アソシエイト職(全国型)は全国及び海外の転勤の可能性がある一方、アソシエイト職(地域限定型)は転居を伴う異動がなく、自宅から片道1.5時間程度の通勤時間の範囲で勤務する。アソシエイト職については、新卒採用が年60名程度、中途で年20名程度を採用しているが、採用時から全国型と地域限定型を選択することが可能となっている。

スタッフ職については、営業補助のような業務を中心とするアシスタント職として採用しており、年25名程度の新卒採用のみとなっている。業務内容は定型業務等の業務フローが定まったものが中心である。スタッフ職については、上司はアソシエイト職・スタッフ職の両方がなるが、自身の部下はスタッフ職のみとなっている。

処遇については、アソシエイト職(全国型)とアソシエイト職(地域限定型)、スタッフ職で給与テーブルが異なっている。

キャリアパスについては、アソシエイト職とスタッフ職で大きく異なっている。アソシエイト職は入社4年目までは一定の要件を満たせば全員昇格するが、以後は人事評価の結果によって昇格が異なる。入社15年目から20年目を目途に課長に昇格する方が多いが、アソシエイト職全員が課長になるわけではない。また、全国型と地域限定型については、海外勤務の有無以外は責任や配置部門の範囲は同じである。スタッフ職との比較では、部長以上への登用はアソシエイト職のみとなっている。

スタッフ職については、入社後3年目で自動昇格する。キャリアパスとしては、入社20年目前後で主任への昇格がなされる。その後さらにキャリアアップを望む場合には、上級主任としてスタッフ職のマネジメントが業務の中心となり、最終的には課長職への昇格が可能である。なお、従来スタッフ職は初期配属後社内異動がない運用となっていたが、長期勤続によるキャリアパスの見直しに伴って本部間異動を伴うローテーションを開始した。

◆相互転換制度

同社では現在、アソシエイト職、スタッフ職間の相互の転換が可能となっている。回数制限は設けていない。

アソシエイト職(全国型)からアソシエイト職(地域限定型)への転換については、人事部側では転換理由の把握は行っているが、理由を問わず本人の申請により転換が可能である。多くがライフイベントによる転換であるため、転換理由の消滅等により全国型への再度の転換も可能となっている。

アソシエイト職(地域限定型)からアソシエイト職(全国型)への転換については、配属される部門の可能性が大きく広がるため、本人の希望の他、上司の推薦と人事部による面談を必要とする。面談では、転換後に転居を伴う異動が発生する可能性が高いため、変化に対する適応力と本人の覚悟を確認している。

スタッフ職からアソシエイト職への転換については、地域限定型・全国型共に転換が可能であるが、社内でのキャリアアップに該当するため、上司推薦と人事部による面談が必要である。こちらの面接は、アソシエイト職間の転換と比較すると難易度は高く設定されている。新卒採用時におけるアソシエイト職採用と同様の判断基準で決定しており、将来の経営幹部候補として、自ら課題を発見してビジネスを創り出す能力を重視している。勤務年数等の応募要件は設定していない。

アソシエイト職からスタッフ職への転換は、本人の申請により可能である。

制度については、全社的に周知を行っている。特にスタッフ職の4年目研修時に人事部から転換制度について説明を実施するため、スタッフ職の中では制度は浸透している。

3.効果と課題、今後の運用方針

◆優秀な人材の活躍を実現

転換制度については、毎年利用者がいる。特にアソシエイト職(全国型)からアソシエイト職(地域限定型)への転換が近年は多く、毎年5名程度が転換している。アソシエイト職(地域限定型)は主に東京・大阪周辺での勤務となるため、ライフイベントとの両立が比較的容易であることが理由であると人事部では整理している。アソシエイト職(地域限定型)からアソシエイト職(全国型)への転換は年に1~2名程度実施している。また、スタッフ職からアソシエイト職への転換も年2~3名程度実施している。

転換制度の一番の効果は優秀な人材の登用・確保が可能になったことである。アソシエイト職とスタッフ職では責任の範囲が大きく異なるため、優秀で意欲のある方については積極的な登用の勧奨を行うようにしている。また、相互転換の開始によって、女性社員のライフイベントを理由にした退職の防止に役立っており、社内の人的資源の維持・確保に効果が出ている。

今後の課題については、アソシエイト職・スタッフ職間の仕事の区分が検討対象になっている。管理部門等の本来地方に部署のない部門を中心に、アソシエイト職とスタッフ職の業務の垣根が曖昧な点が課題として社内で指摘されている。業務内容に応じた処遇・評価の実現のためにも、雇用区分と業務内容及び処遇の関係について検討が必要であると考えている。

4.活躍する従業員の声

グループ人事部 報酬チーム

課長代理 Oさん

| 年代 | 40代 | 性別 | 女性 |

|---|---|---|---|

| 勤続年数 | 18年 | ||

| キャリアアップの過程 | 2001年新卒でスタッフ職として入社。総務部に配属され、物品調達や社内行事の運営に従事。 2007年アソシエイト職(地域限定型)に転換。 2009年人事部に異動。主として報酬制度の設計に携わり、現在に至る。 |

||

入社7年目に総合職に転換

2001年に新卒でスタッフ職として入社したOさん。当初の配属は総務部であった。管理部門として株主総会等の社内行事の運営や物品調達の業務に従事する日々だったという。一貫して総務部で経験を積んだOさんのアソシエイト職への転換のきっかけは当時の総務部長だった。Oさんは入社試験を受験した段階ではアソシエイト職での就職を検討したこともあり、入社当初から社内に転換制度があることは知っていたという。しかし、転換に応募するか決心がつかない中で、当時の所属長だった総務部長の声が後押しとなり、転換制度を利用した。入社7年目にアソシエイト職(地域限定型)に転換。

◆転換よりも異動の方が大きな変化だった

アソシエイト職に転換後も総務部で業務を継続していたが、入社9年目に人事部に異動することとなった。Oさんにとっては、転換により自身が「スタッフ職」から「アソシエイト職」に変わった時よりも、「総務部」から「人事部」への異動の方が、変化が大きかったという。

転換直後は同じ部署、同じメンバーと仕事をする中で、突然自分の立場が変化したことに戸惑いを感じる場面もあったと話すが、キャリア初期に転換制度を活用したことや、主任級の社内研修をアソシエイト職と一緒に受講したことから、アソシエイト職としてのキャリア観への適応は早かったと話す。特に転換前から残業も行っており、職制によって業務内容が明確に区別されていない業務を担当していたため、むしろアソシエイト職転換後の方が、自身の業務内容と職責と待遇のバランスに納得感が高まり、日々の仕事に対する充足感が高まった。9年目の異動によって、仕事内容が大きく変わったことで、新しい仕事に慣れることや業務内容を一から勉強し直すことの方がずっと大変だったという。

◆今後のキャリアプランを考える

2018年に入社18年目となったOさん。現在は課長代理として勤務する日々であるが、自身が課長級の立場になる日が近づいている。今後、「課長」として組織の長になりマネジメントに注力するか、引き続き現場業務を重視していくか、次のステップが今後のキャリアの大きな分岐点になると考えている。