広島電鉄株式会社

希望者が短縮する時間を選べる短時間正社員制度を2017年9月より導入。一人一人のライフコースに合わせた勤務が可能に。

出典)広島電鉄株式会社提供資料より転載

| 会社設立年 | 1942年 |

|---|---|

| 本社所在地 | 広島市中区東千田町二丁目9番29号 |

| 業種 | 運輸業 |

| 正社員数 (2018年3月31日現在) |

1,755名(男性1,651名、女性104名) |

| 非正規雇用労働者数 (2018年3月31日現在) |

シニア社員 50名 嘱託・アルバイト等 69名 |

| 資本金 | 23億3,562万5,000円 |

| 売上高 (2018年3月31日現在) |

218億4,200万円(個別) |

| 取組概要 | <背景> ・少子高齢化や大型二種免許保有者の減少による新規採用難 ・少子高齢化による交通弱者増による、交通事業を行う企業の社会的責任の増大 <内容> ・2017年9月より、短時間正社員制度を導入。 ・短時間勤務へと転換を希望する正社員については、転換理由や転換回数・期間を問わずに短時間勤務へと転換することが可能になった。 <効果・結果> ・2018年9月までに23名の社員が制度を活用。 ・育児、病気や介護などのライフイベントによる離職を防止 |

同社は、1910年に設立された路面電車を運転する広島電気軌道株式会社を前身とする。1917年には、広島瓦斯株式会社と合併し、広島瓦斯電軌株式会社が創立された。その後広島瓦斯と分離、1942年に現在に続く広島電鉄株式会社として創立した。広島電鉄創立後は、複数のバス会社を中心に公共交通事業を運営する会社を吸収・合併の上、現在に至る。

事業内容については、前身会社の創立以来広島市内で路面電車を運行している他、1938年からはバス事業も実施。以来、広島市内を中心に電車・バスを中心とした公共交通網を展開している。また、戦後は不動産事業等の多角経営に着手し、沿線地域のまちづくりにも一体的に取組んでいる。

2012年には電車開業100周年を迎え、伝統ある企業として、更なる発展に取組んでいる。安全・安心な運行と効率的なダイヤ維持の両立を目標に、バリアフリー化や設備更新、ダイヤ改正等を実施する他、増加するインバウンドにも対応した案内所の設置に取組む等、「広島市民の身近な乗り物」としての社会的責任の達成を実現している。

1.取組の背景

◆少子高齢化の中で高まる公共交通網への期待

同社では、広島市内を中心に、鉄・軌道事業(路面電車や宮島線)及びバス事業を実施している。どちらも市民の日常的な交通手段として1日あたり約28万人に利用されており、運行本数の維持や利用しやすいダイヤグラム及び安全運行が重要な責務となっている。

県内では生産年齢人口が平成7年をピークに、人口自体は平成12年をピークに減少傾向に転じており、県全体で少子高齢化が進展している。そのため、交通弱者が今後増加することが見込まれており、広島県の中心市である広島市内の公共交通を担う同社に寄せられる期待は大きい。一方で、路線バスの運転が可能な大型二種運転免許保有者数は過去10年間で減少を続けている等、県内の生産年齢人口の減少も合わせて、同社を支える人材確保は年々難しくなっている。運転士を中心に労働力が不足すると、企業経営の観点からは利用者が少ない路線の廃止やダイヤの削減を検討せざるを得ないが、公共交通機関を提供する企業としての社会的責任の達成のためにも、可能な限り市民の期待に応えたい。

そこで、同社では、人材確保のための取組について、未経験者や女性等の採用母集団の拡大と既存社員の離職防止を目的とした取組を開始した。

2.取組の内容

◆多様な働き方としての短時間正社員制度

(1)短時間正社員制度の導入

同社では、育児・介護休業法に則った短時間勤務制度を整備済であったが、

- ・育児や介護等の法定の理由のみ取得可能

- ・適用期間が、子が三歳までと限定的

- ・賃金等の処遇が明確に定まっていない

- ・短時間勤務者はラッシュ時の乗務が難しく、結果としてフルタイム勤務者の業務負荷が高まっている

等の制度設計・運用上の課題が顕在化していた。

また、人材確保が課題の同社にとっては、ライフイベントによる中堅層の離職防止や長期的な人材育成の観点から「辞めずに短時間で勤務を継続する制度」があることが望ましいとの判断があった。そこで、多様な働き方の一環として、全社員に適用可能な「短時間正社員制度」を2017年9月より導入することになった。制度設計の基本的な思想としては、

- ・「一部の人のための制度」から「全員のための制度」として再設計

- ・短時間正社員を全員で支え合う、短時間正社員も勤務時間の範囲で最大限活躍する体制の構築

- ・多様な人材を受け入れ、職場全体の活性化を図るきっかけとなる制度設計

であった。

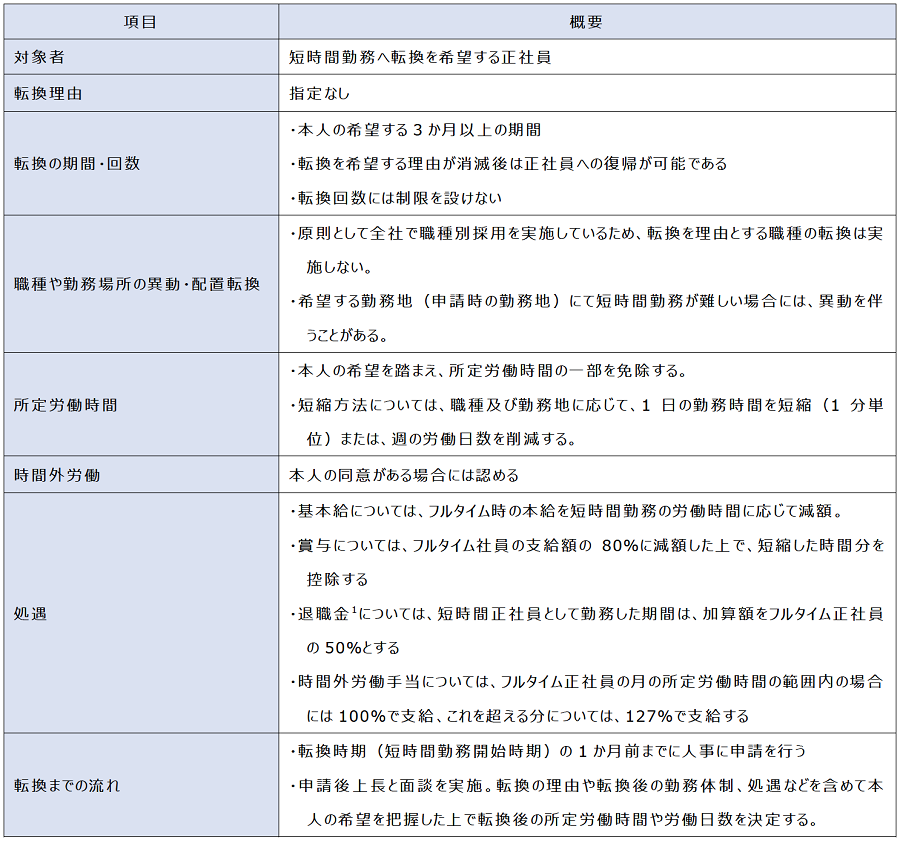

新しく導入した短時間正社員制度の概要は、以下のとおりである。

短時間正社員制度の概要

(委託業者にて作成)

1 2018年9月現在、暫定的な運用として、短時間正社員についても退職金は満額支給としている。また、時間外手当については当日遅延等で突発的に発生した時間外労働等については127%で支給している。

同社では、五つの職種(電車運転士・車掌職/バス運転士職/技術職/総合職/事務職)を職種別採用・職種別雇用管理で労務管理を実施しているが、短時間正社員制度はすべての職種の正社員が利用することができる。

転換は希望者本人の申請から検討が始まる。原則として、短時間勤務を開始したい一か月前までに申請を人事に対して行う。その際に転換理由や転換内容(短縮したい時間)の希望を申し出る。人事への申請後、上長は人事部門への相談をしつつ、希望者本人と面談を行う。転換理由は不問のため、転換理由が原因で申請が却下されることはない。ただし、転換内容によっては、フルタイム時と比較した際に処遇に大きな変更を伴うことがあるため、転換前に丁寧に面談を行うこととなっている。希望者との面談を通して、優先してほしいことを確認しながら、会社として可能な範囲等を鑑みて、転換内容と新たな労働条件を決定。転換希望時期より短時間正社員として勤務を開始する。最短の転換期間は3か月であるが、これは一月単位の転換等の極端に頻繁な転換制度の利用を抑止することが目的であり、複数回の利用やフルタイム正社員への復帰は妨げない。

転換後の労働条件については、所定労働時間が転換者によって個別に異なる点が特徴である。原則として希望を元に短縮時間を決定するため、個人によって所定労働時間及び所定勤務日数は大きく異なる。所定外労働については、転換者本人が希望する際には就労を認めている。

短時間正社員として勤務している期間の処遇については、フルタイム正社員との公平性の観点から基本給については所定労働時間に応じた減額を実施している。賞与及び退職金についても別途計算方法を定めた。

本制度の運用において重要な点は、転換後の勤務管理にある。同社は五種の職種別採用となっているが、職種によって大きく働き方が異なっている。技術職は保守・整備を担う技術者、事務職は窓口係員や事務担当、総合職は基幹業務や企画業務に携わっているが、短時間勤務への転換が比較的スムーズな職種である。特に総合職・事務職の場合にはオフィス内での勤務が主流なため、短時間勤務は作業分担の観点でも希望者本人・現場管理者にとって対応しやすい。

一方、電車運転士・車掌及びバス運転士については、現場で電車やバスの運転を行っているため、短時間勤務への転換に工夫が必要な職種となっている。共に規定のダイヤグラムに基づいて運行を行っているが、乗務員のシフト配置にも限りがあるため、「所定労働時間が終了したため、現時点で業務終了」としてその場で乗務を終了することができない。基本的には交代地点ないし車庫までの乗務が原則となっており、交代可能な時間に所定労働時間を終了するためには逆算した勤務開始時刻の設定が必要となる。特にバス運転士については、時間管理がより難しい。一般道を他の自動車と共に走行するため、乗務時間の予測が難しいことに加え、バス区間が広島市内の中心部以外にも及んでいるため、配属地によっては一回の往復距離が長い傾向にあるためである。

このため短時間正社員の運用においては、原則として職種転換はしないが、勤務地の配置転換は行う場合があるとしている。本人の事情と、短時間勤務者をカバーするフルタイム正社員の負荷や不公平感を総合的に判断する。配属地の人数が少なく転換が難しいと判断した場合には、短時間勤務者を所属運転士が多い現場へ配置転換の上、短時間勤務を開始することが必要なケースも考えられる。希望者が電車運転士・車掌及びバス運転士の場合には、運転区間やシフト管理体制、所属する他の社員数や短時間正社員の有無等を考慮の上、そのままの配属地で本人が短時間勤務に転換してもシフト管理が適切に行えるか、ダイヤグラムの組み換えが必要なのか、人員を増やす必要があるのか等を、本人の所属する配属地のシフト管理者が確認の上、決定している。

転換者が所属する配属地の管理者については、交通網の維持の観点から所属乗務員のシフト管理の工夫が求められる他、特定の人に偏らない勤務依頼や従業員相互の業務協力を実現する職場風土の醸成、運行ルートそのものの見直しや、予め色々な路線を乗務できるようマルチタスク化等が求められている。

(2)シニア社員制度の拡充

同社では短時間正社員制度の導入に合わせて、シニア社員制度の拡充を実施した。

2018年3月末時点で正社員1,755名の平均年齢が46.5歳となっている同社にとっては、社員の高年齢化への対応及びシニア層の活用は重要な課題となっていた。

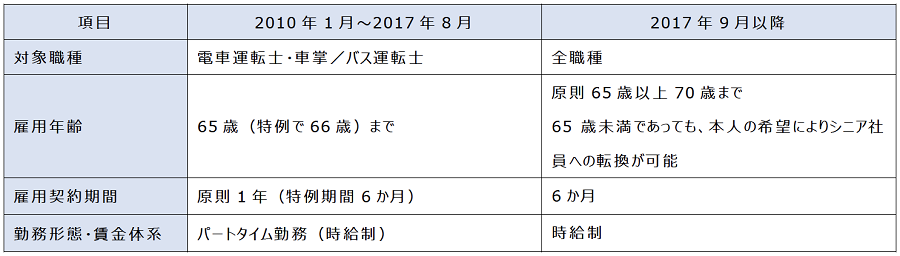

2010年1月に既に定年年齢の引き上げを行い、全社的に65歳定年を導入した同社では、同時期に60歳での役職定年制を導入していた。本制度の下では、60歳到達時に役職定年を迎えて以降は賃金が2割カットされた状態で65歳まで雇用され、65歳で退職金が支給され定年を迎える。その後66歳まではパートタイムシニア社員と呼ばれる定年退職後の再雇用制度が整備されていたが、パートタイム勤務の有期契約(半年更新)であり、更に電車運転士・車掌・バス運転士に限定された制度であった。

このパートタイムシニア社員は60歳から移行が可能な設計となっていることもあり、同社のシニア層のキャリアについては

- ・技術職/事務職/総合職については、60歳で賃金カットがなされ65歳定年にて退職

- ・電車運転士・車掌/バス運転士については、60歳で賃金カットがなされた以降、年金を受給開始する時点や体力的にフルタイム勤務が難しくなった際にパートタイムシニア社員に移行し、処遇と業務負荷のバランスがとれた契約を66歳まで継続して、退職

が主流となっていた。

しかし、人手不足が顕在化する中で知識・技術・経験を有するシニア層は貴重な戦力であり、特に短時間正社員制度の導入に伴いシニア層が短時間正社員制度の短縮した所定労働時間分を補完する戦力になり得ることや、近年の健康寿命の延伸により65歳を超えても活躍できるシニア層が増加したことを踏まえ、シニア社員制度の拡充を実施した。

シニア社員制度の概要は以下のとおりである。

シニア社員制度の概要

(委託業者にて作成)

新しいシニア社員制度により、同社の社員は65歳までは「正社員」として勤務し、65歳の定年後に定年後再雇用としてシニア社員に移行することが原則となった。雇用年齢上限が70歳に延長され、かつ契約期間が6か月に短縮されたことで、本人の体力や希望に応じて長期に活躍できる制度が整った。

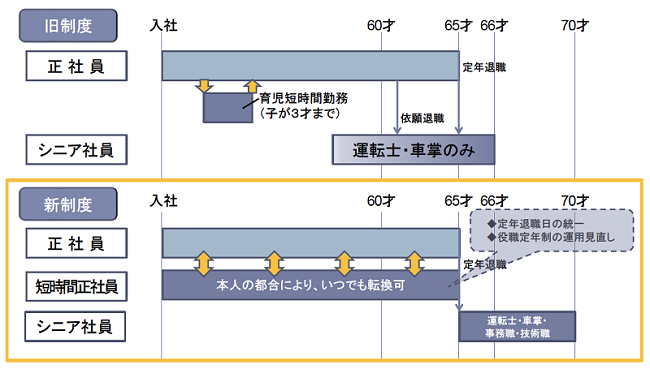

このシニア社員制度の拡充により、同社に勤務する社員の働き方は以下の様な選択が可能になった。

正社員の働き方

出典)広島電鉄株式会社提供資料より転載

3.効果と課題、今後の運用方針

◆導入後一年間で23名が制度利用

2017年9月に導入した短時間正社員制度であるが、2018年9月までの一年間で23名の申請・転換があった。年齢は30代から60代と幅広く、男性16名、女性7名の内訳となっている。転換理由については、育児・介護休業法に規定される理由から、家族との時間確保や通学、体力との兼ね合い等の理由による申請もあった。

既に短時間正社員からフルタイム正社員へ復帰した社員も4名おり、「正社員として勤務を継続しながら理由に応じて勤務時間を短縮する」ことができる制度としての認知は高まってきたと人事部では考えている。

50代以上の申請も複数件あったことから、人事部側は、結果として介護や私傷病による退職を防止する効果があったと整理している。また、副次的な効果として、申請した本人との面談を通して、社員の抱えている悩みやキャリア観についてじっくり話を聞くことで、本人にとって最適な働き方を一緒に検討する時間を持つことができた。

◆より使いやすい制度の実現へ

現在の制度については、引き続き周知を行いつつ、現場部門で一つの配属地に複数名の短時間正社員が在籍する場合のシフト管理について検討が必要であると考えている。本人・管理者・周囲のフルタイム正社員、その現場で勤務する全員にとって持続可能な形で多様な働き方を実現するための運用方法は引き続き検討が必要である。また、労働時間の計算方法や休日の付与方法といった実務面の整理が必要なほか、社会保険・雇用保険といった法的な枠組みにおいても、正社員のまま短時間への転換をする場合の扱いが明確ではなく、運用を行う上での課題であると考える。

今後の課題として、フルタイム正社員と短時間正社員の処遇差が挙げられる。現在はフルタイム正社員の勤務負荷を考慮して、賞与に差をつけているが、総合職などシフト勤務と異なり成果で仕事をする社員における評価としては課題が残る。同一労働同一賃金の考え方が浸透していく中で、正社員間の処遇差についても整合的に説明が可能な設計が求められていると考えているため、検討を続ける予定である。

4.活躍する従業員の声

バス事業本部 都市圏輸送営業部

曙営業課 Yさん

| 年代 | 50代 | 性別 | 男性 |

|---|---|---|---|

| 勤続年数 | 30年 | ||

| キャリアアップの過程 | 1998年中途でバス運転士として入社。以後一貫して路線バス運転士として業務に従事。 2018年4月に短時間勤務を開始。一日の所定労働時間を6時間12分に短縮して勤務している。 |

||

◆バス運転士一筋30年

1988年に中途採用で入職したYさん。高校卒業後自衛隊に入隊、6年間勤務した後運送会社に就職。運送会社では大型トラックの運転士として運転業務に従事していた。Yさんは親族に広島電鉄勤務の方がいたこともあり、同社への就職意思を持っていたが、当時は「営業車の運転経験5年以上、うち大型車の運転経験1年以上」が採用条件だったこともあり、運送会社で業務経験を積んだ。採用条件を満たした1988年にバス運転士として入社した以降は、一貫して曙営業課に在籍。広島市と府中町を結ぶ路線バスの運転士として勤務している。

曙営業課では運転士はルートに合わせたシフト交代で勤務しており、6時~14時の早番、6時~20時(途中3時間の不就業を含む)の日勤、14時30分~23時30分の遅番がある。遅番→日勤→日勤→早番等のサイクルが一般的なため、フルタイム勤務の時には終業から翌日の勤務開始までの時間が短いことも多い。

Yさんもフルタイム勤務時は上記シフトで勤務していたが、近年は体力面でつらいと感じる場面が増えてきた。また、18年前から両親と同居しており、両親が健康な間に介護への体制を整えておきたいと、という家庭の事情を考慮し、短時間勤務の申請を検討するようになった。

◆所属営業課第一号の申請者

Yさんは2018年4月より短時間勤務に移行した。全社では2017年9月より制度が開始されており、会社や労働組合の周知により制度自体は知っていたという。申請から適用までは1か月程度の調整が必要なため、2018年3月に申請し、同年4月からの適用となった。

適用当初は営業課で短時間勤務者がYさん一名だったこともあり、午後に勤務開始となるシフトに固定した勤務を行っていた。午前中は両親の通院付き添いや家事を行った上で、自宅で休憩をしてから出勤する、という家庭と自分の体力に配慮した勤務を実現できていたと話すYさん。Yさんの申請後営業課内で新規申請者が相次ぎ、2018年現在は課内に4名の短時間勤務の運転士が在籍しているためシフト固定はなくなったが、それでもフルタイム勤務時と比較すると負荷は減っているとYさんは話す。特に、家事を行う時間を確保できることで、時間に追われることが減り疲労やストレスが軽減されたという。

申請においては、特に負担はなかったと感じている。課内で申請第一号であったため、適用直後は現場でシフト管理を行う者と調整が必要な場面等もあったが、互いにすぐに制度を理解し、慣れたと話す。

同社の制度について、特に60歳を超えた社員の申請が今後も増えるのではないかとYさんは考えている。両親の介護や本人の体力の低下等、従来のフルタイム勤務への対応が難しくなる条件が増えるが、子供の独立等により給与減への対応余力もある60代社員にとっては、勤務時間を短くしながら正社員として働くことができる本制度が、定年までの勤務を可能にしていると考えている。